L’heure du Lou

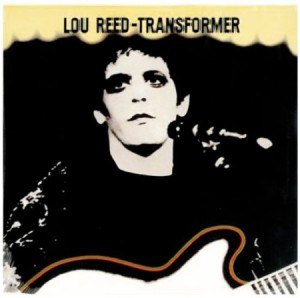

Lou Reed Transformer (1972, RCA)

Lou Reed quitte le Velvet Underground en août 1970. En cinq années d’une intensité créative inouïe – et dans un anonymat alors presque complet – , le groupe new-yorkais vient de publier quatre disques fondamentaux, dont l’influence sur le cours de l’histoire du rock n’aura d’égal que celles des Beatles ou de Bob Dylan. Les trois quarts des artistes dont il est question dans ce blog doivent une part de leur ADN au Velvet Underground et l’auteur de ces lignes n’aurait certainement jamais ouvert ce site si son paysage esthétique n’avait pas été radicalement transformé par sa découverte de la musique du Velvet.

Après le maelström de ses années Velvet, Lou Reed aura besoin de quelques mois pour refaire surface sur la scène musicale. Encore très méconnu malgré l’importance artistique du Velvet Underground, il parvient à signer un contrat avec le label RCA qui l’envoie enregistrer à Londres. Il couche sur bandes un premier album éponyme puis un jeune fan lui propose de produire son deuxième opus. Cet inconditionnel s’appelle David Bowie, qui triomphe alors suite à la sortie de The rise and fall of Ziggy Stardust.

Par une sorte de processus osmotique, Bowie va verser son tribut à une de ses influences majeures en l’influençant à son tour. La mode est au glam-rock et le rock s’habille de costumes pailletés, se maquille à outrance et revendique la confusion des genres et l’androgynie. Transformer ira donc puiser dans cet air du temps pour lancer Lou Reed vers son premier (et seul?) succès. Notre homme adopte donc le fardage de rigueur et glisse sur son disque quelques chansons qui pourraient figurer sans jurer sur un disque de T.Rex ou du Bowie de cette année-là. Ainsi, Vicious ou I’m so free font résonner à l’unisson les guitares de Mick Ronson et de Lou Reed et distillent ce qu’il faut d’énergie scintillante.

Lou Reed n’abandonne pas pour autant sa singularité et ses thèmes de prédilection : New York bien sûr (le génial New York telephone conversation) et les univers interlopes des nuits de la Factory warholienne, où travestis, drogués, artistes se croisent et se recroisent. C’est de là que vient l’inspiration de ce qui reste aujourd’hui encore son plus grand succès, ce Walk on the wild side de jazz et de velours, avec son saxophone étoilé et ses chœurs féminins (“And the coloured girls go / Tu tutu tutu tu tu tu tu…”) et sur lequel Lou Reed dresse le portrait de quelques-unes des personnalités excentriques qui gravitaient autour du cirque warholien. Le disque met aussi en relief l’humour et la fantaisie dont est capable Reed, avec ce surréaliste Andy’s chest (“But the funny thing is what happened to her nose / It grew until it reached all of her toes / Now when people say her feet smell / They mean her nose”) ou le formidable Goodnight ladies et son tuba épuisé, qui se vautre avec Lou Reed sur le canapé devant la télévision en rêvant de l’amour des dames. Impossible également de ne pas mentionner les magnifiques Perfect day et Satellite of love, aujourd’hui devenus des classiques, ou ce Make up en lévitation, pour le coup en plein dans la thématique glam-rock mais flottant comme dans un bain de coton.

Si Transformer n’est sans doute pas le meilleur disque de Lou Reed (Berlin est plus ambitieux et personnel et je préfère encore la grâce de Coney Island baby), il constitue une porte d’entrée idéale pour aborder sa carrière solo, alliant tubes efficaces et rutilants, moments de grâce et donnant un bon aperçu des (immenses) qualités de parolier de Lou Reed. Il demeure à ce jour en tous cas son plus grand succès.

2 réponses

[…] Bowie à Massive Attack, de Sonic Youth aux Kills, de Patti Smith à Lloyd Cole. Et il y aura eu Transformer, Berlin, Coney Island baby, autant de disques jamais épuisés, compagnons d’une vie […]

[…] Lou Reed Goodnight ladies [1972, Transformer] […]