Mes années 2010 : 10-1

10. Lana Del Rey Happiness is a butterfly (2019)

Après avoir éprouvé ses talents tout au long de la décennie avec une opiniâtreté remarquable au fil d’albums de plus en plus aboutis, Lana Del Rey atteignait l’an dernier une forme de zénith avec son Norman Fucking Rockwell, disque somptueux dont je suis loin d’avoir fait le tour. Ce Happiness is a butterfly culmine d’ores et déjà à hauteur de classique aux yeux de mes oreilles énamourées. Del Rey se défait des atours les plus flashy de son personnage hollywoodien pour se dévoiler sous une nudité bouleversante, tout en continuant de charrier avec elle un halo vénéneux. Ballade au piano dépouillée et déchirante, la chanson fait mine de se gonfler comme si un sanglot lui perlait aux paupières, sanglot finalement retenu, ravalé pour laisser place à une solitude dévastée, un désert scintillant hanté par une beauté perdue sous la Lune.

Lana Del Rey – Happiness is a butterfly

9. Angel Olsen Sister (2016)

Extraordinaire chanson à combustion lente, Sister expose sur près de huit minutes une introspection douloureuse et nécessaire, lumineuse autant qu’heurtée. Angel Olsen a l’intelligence de prendre son temps, de dérouler sans hâte le fil de cette forme d’adresse à elle-même, générant progressivement une tension qu’on souhaite voir tôt ou tard se libérer. La chanson gagne en intensité sans effet de manche, débutant comme une ballade folk électrique qui gagnerait en ampleur pour aller frayer à la croisée des chemins de Neil Young et de Fleetwood Mac et culminer dans un final brûlant, une ascension à partir de quatre minutes qui ensorcelle et dont on prend plaisir à ne pas voir la fin. Après avoir répété ad libitum “All my life I thought I’d change”, Angel Olsen finit par livrer un solo de guitare stratosphérique et libérateur et du même coup, quelques-unes des minutes de musique les plus vibrantes qu’on ait eu le bonheur d’entendre.

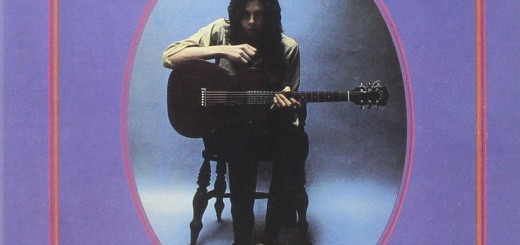

8. Sufjan Stevens Death with dignity (2015)

A l’exubérance diffractée du génial The age of adz, Sufjan Stevens faisait suivre le dépouillement intimiste d’un Carrie & Lowell pour lequel les superlatifs nous manqueront, un tel disque approchant quelque chose de l’ordre de l’indicible. Rarement disque aura autant résonner avec nos cordes les plus sensibles, paraissant faire écho à nos fêlures et nos terreurs, tout en nous enveloppant d’un halo lumineux apaisant comme un baume. Il y a tout cela dans cette chanson prodigieuse, ouverture belle à pleurer d’un disque beau à pleurer. Avec son acoustique tremblée, ses voix dédoublées et sa pureté désarmante, Sufjan Stevens évoque avec une proximité sans fard la mort de sa mère, la perte et la béance, les souvenirs et les regrets, la vie qui se poursuivra autrement, le vertige de la disparition. Death with dignity se situe tout entier dans cet entre-deux séparant l’apaisement de la sidération et en tire une beauté sans pareille. “Spirit of my silence I can hear you” : ce n’est pas le moindre miracle du bonhomme de nous le faire entendre aussi.

Sufjan Stevens – Death with dignity

7. Nick Cave & the Bad Seeds Jubilee street (2013)

Sur ce disque chargé de tension rentrée qu’est Push the sky away, Nick Cave et ses fidèles Bad Seeds – délestés cette fois de Mick Harvey – plaçaient ce morceau formidable, sans conteste un des sommets d’une œuvre de plus en plus imposante. Sur cette sombre histoire de prostitution et de rencontres interlopes, suintant le malaise et la corruption, Nick Cave bâtit un fascinant crescendo, qui monte telle une inondation silencieuse qui d’un coup viendrait rompre la digue qu’elle s’échinait à saper depuis déjà longtemps. Cave est impeccable dans son rôle de narrateur pécheur et les Bad Seeds tressent un accompagnement musical idéal, trouble et vibrant, qui finit par s’élever en une hallucinante épiphanie finale. Cordes et chœurs décollent, zébrés de guitares orageuses, et portent sur leurs épaules un Nick Cave en pleine transfiguration : “I’m transforming / I’m vibrating / I’m glowing / I’m flying / Look at me now / I’m flying”.

Nick Cave & the Bad Seeds – Jubilee street

6. Big Thief Not (2019)

On se tourne un peu autour, Big Thief et moi. Pour l’instant, je n’ai qu’à peine approché cette musique étrange et indocile, sans trop avoir cherché à réellement l’apprivoiser, par peur d’être happé ou plutôt d’être déçu alors que tant de gens de (bon) goût ne cessent de clamer leur admiration pour le groupe mené par Adrianne Lenker. Peut-être mon attention s’est-elle tout simplement portée ailleurs. Impossible pourtant de passer à côté de ce morceau gigantesque, déluge charriant une intensité folle et une lumineuse violence. “Not” est une chanson époustouflante, qui vous saisit par le colbac et vous brûle la peau, une cascade qui débaroule à gros bouillons électriques d’où émerge la détermination rageuse du chant d’Adrianne Lenker. Parfois ce filet fluet s’étrangle et émet comme un cri animal, qui bouleverse et exalte en même temps. Et puis il y a ce solo dévorant qui finit de tout éparpiller, de tout réduire en lambeaux pour laisser libre cours à la beauté du chaos. On pense à Neil Young et à Jason Molina et nul doute que Big Thief s’est ici hissé à ces vertigineuses hauteurs.

5. Avi Buffalo Overwhelmed with pride (2014)

“Être dans la zone” : c’est l’expression qu’emploient parfois les athlètes de haut niveau pour définir cet état, presque second, dans lequel rien ne semble pouvoir vous arriver, où l’excellence se donne à vous dans la grâce et la facilité après des années passées à cravacher derrière elle au gré d’efforts ingrats. Overwhelmed with pride donne à voir le spectacle d’un songwriter arrivé dans la zone, atteignant une forme d’équilibre miraculeux le temps d’une chanson à la grâce unique. Quelque part entre Elliott Smith et le meilleur Mercury Rev, Avigdor Zahner-Isenberg livre ici un morceau proprement merveilleux, classique instantané d’une infinie richesse, fondant piano, orgue, cuivres, guitare et rythmique en un philtre bouleversant. Overwhelmed with pride semble réellement touché par la grâce et se joue dans un entre-deux saisi comme par magie, entre l’assurance qui germe et la fragilité qui reste, entre la rémission et la guérison, entre la peur de l’abandon et l’inéluctable départ.

Avi Buffalo – Overwhelmed with pride

4. Feist Caught a long wind (2011)

On ne le dira jamais assez mais Metals est un véritable chef-d’œuvre dont on ne se remet pas, un album à l’âpreté ocre qui affiche tout du long une insolente liberté et une indescriptible beauté. Caught a long wind trône en majesté sur ce disque sans collier et demeure un des plus soufflants courants d’air auxquels on aura essayé de s’accrocher. Adresse à un oiseau encouragé à prendre son envol, Caught a long wind est une chanson cerf-volant, une succession de figures aériennes belles à pleurer, qui se joue des courants ascendants et s’offre une suite de vertiges et de suspensions qui laisse pantois. Avec ses comparses Mocky et Chilly Gonzales, Leslie Feist déploie une orchestration riche et pourtant dépouillée, usant à merveille des silences et des nuances pour nous donner à voir le plus merveilleux des arc-en-ciel. Caught a long wind ou comment concilier profondeur et légèreté, toucher au cœur avec la délicatesse d’une plume.

3. The Apartments Twenty one (2015)

Les quelques fidèles de ce blog ne seront sans doute pas surpris de retrouver sur le podium de ce classement une chanson des Apartments, tant je n’ai jamais caché tout l’amour que je peux porter à cet immense songwriter qu’est Peter Milton Walsh. Dieu sait pourtant qu’on se risque ici en terrain glissant. Il est difficile de ne pas être bouleversé par une chanson qui traite de la mort d’un enfant et d’autant plus quand cet enfant est celui de l’auteur même de la chanson. Il y aurait mille raisons d’être réticent à s’infliger cette douleur, cette forme d’impudeur qui viendrait nous confronter à nos propres deuils ou à nos plus intimes terreurs. La splendeur de Twenty one tient dans l’immense délicatesse dont Peter Walsh parvient à envelopper son chant, chant d’adieu, chant de remembrance, chant d’absence. Avec son acoustique zébrée de lueurs électriques, Twenty one se joue au crépuscule, à la lisière de la nuit, à l’heure où le jour baisse et les fantômes se font plus visibles. La douleur est là, bien sûr, mais elle est cède le pas à une forme de recueillement presque apaisé, avant de s’élever en un crescendo déchirant, gorgé de rage et d’impuissance. A la fin du morceau, on aura peut-être versé une larme mais on n’en sera en rien abattu.

2. Arcade Fire Sprawl II (mountains beyond mountains) (2010)

Sommet luminescent du fondamental The suburbs du groupe canadien, Sprawl II (mountains beyond mountains) annonce les teintes synthétiques et les tentations dansantes de Reflektor et marque déjà une inflexion stylistique remarquable dans le parcours brûlant d’Arcade Fire. Sprawl II (mountains beyond mountains) est surtout une incroyable chanson qui scintille et emporte, évoquant aussi bien une fête foraine que les lumières de l’autoroute, et qui constitue l’un des plus réjouissants moyens de transport qu’il m’ait été donné d’emprunter depuis dix ans. Le morceau avance, porté par le chant avide d’ailleurs de Régine Chassagne, nourrie d’une forme de détermination obstinée afin de dissiper la grisaille des banlieues mornes dont il est question de s’échapper. Car Sprawl II est bien une chanson d’évasion, réelle ou fantasmée, la quête des grands espaces. Et, après ce qui ressemble à un pont, autour de 3’15, la chanson gagne encore en intensité et décolle telle une soucoupe volante, révélant sous nos yeux un panorama insensé, où le monde qu’on croyait connaître prend d’en-haut des reliefs inconnus d’une beauté insoupçonnée. J’avoue que la chair de poule me saisit à chaque fois.

Arcade Fire – Sprawl II (mountains beyond mountains)

1. Sufjan Stevens Fourth of July (2015)

Je ne sais pas s’il faut y voir une préoccupation grandissante de ma part – l’âge avançant – mais quelques-uns des disques les plus bouleversants de ces dernières années parlent directement de la mort, écrits en réaction à ou à l’adresse de la perte d’un proche. On mentionnera ainsi le No song no spell no madrigal des Apartments, Benji de Sun Kil Moon ou l’unique album des Purple Mountains du regretté David Berman. Et il y eut bien sûr ce Carrie & Lowell mirobolant de l’incomparable Sufjan Stevens. Album de la décennie à coup sûr, tant chaque note paraît toucher nos cordes les plus intimes et chanson de la décennie avec ce Fourth of July qui semble ne vibrer que pour nous et nous renvoie à notre condition de petit garçon vulnérable. Bouleversant dialogue – réel ou fantasmé – entre Stevens et sa mère en train de mourir, Fourth of July semble tout recouvrir comme un manteau de neige et imposer un recueillement feutré d’une puissance émotionnelle sans égale. Fourth of July capte avec ses notes de piano étique entourées d’un halo brumeux rien moins que le souffle d’une vie qui s’éteint. Sufjan Stevens transmet mille impressions à la fois : l’apaisement, la sidération, l’impréparation, l’absurdité, la peine, les souvenirs, les regrets. Et au final, de ce maelstrom d’émotions gelées ressort cet implacable constat qui nous prend à la gorge : “we’re all gonna die”.