Au ralenti

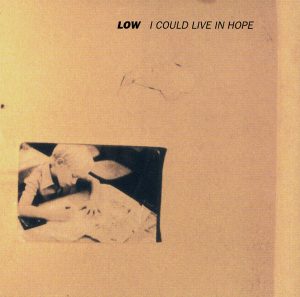

Low I could live in hope (1994, Vernon Yard)

Alors que les Américains de Low s’apprêtent en cette rentrée à faire paraître leur douzième album studio, revenons ce soir aux sources de cette musique belle et mystérieuse en remontant maintenant près d’un quart de siècle en arrière, à l’époque de la publication de ce premier LP fondateur, I could live in hope. A l’époque tous deux membres des obscurs Zen Identity, Alan Sparhawk et John Nichols commencent à jouer ensemble une musique principalement basée sur des tempos lents et des structures répétitives. Le duo décide bien vite de creuser cette piste en profondeur et fonde Low, recrutant pour tenir les fûts la propre épouse d’Alan Sparhawk, Mimi Parker. Moins d’un an plus tard paraît I could live in hope.

I’m sorry if I’m losing ground / It works much better if I let it drag me around

Drag

Au moment où la vague grunge commence à amorcer son reflux que précipitera bientôt tragiquement la mort de Kurt Cobain, une armée de la nuit émerge peu à peu des marges enténébrées de l’indie-rock US, dont les fantassins s’avancent en titubant sous le poids d’un spleen dévastateur. Leur musique va puiser aux sources douloureuses du blues et de la country, que chacun mélange ensuite à ses propres influences : metal, cold wave, rock psychédélique… Psychologiquement minées, leurs chansons révèlent aussi un paysage d’une beauté sidérante dont on n’a pas fini de contempler les teintes d’une stupéfiante richesse et les spectaculaires reliefs. Au milieu de ces Palace Brothers, Mazzy Star, Swell ou autres Red House Painters, le trio de Duluth venait donc apporter son écot à ce magnifique champ de ruines.

Hearing only yourself / You wait for the truth / How can you get it / When all you do / Is slide

Slide

Le long de ces onze chansons, aux titres (Rope, Lazy, Down, etc. ) aussi laconiques que les textes, Low déploie une musique d’une impressionnante lenteur, dont l’immobilité apparente est travaillée d’une sourde rage, dont l’abattement léthargique est parcouru sans cesse d’un souffle rêveur. La guitare de Sparhawk égrène ses notes comme des gouttes tombant une à une sur la surface d’un lac, et cette onde s’enroule autour des lignes de basse enveloppantes tissées par Nichols, tandis que la batterie de Mimi Parker apporte sa pulsation régulière. Sur cette trame musicale, les voix spectrales de Sparhawk et Parker se répondent et s’élèvent dans une fascinante unisson, qui constituera toujours l’un des plus beaux atouts du groupe. La production de Mark Kramer joue des effets d’écho pour donner encore plus de profondeur et de mystère à l’ensemble. L’album se révèle d’une grande cohérence stylistique, cette apparente monochromie pouvant parfois passer pour de la monotonie. I could live in hope n’est de toutes façons pas un disque qui s’apprivoise aisément, pas un de ceux qu’on passera en musique de fond ou qui accompagnera les apéritifs festifs. Cette musique nécessite sinon un certain recueillement, du moins une certaine application, et s’accommode mieux de solitude.

Is that the truth, he says / That pain is easy to put in words / Too many words / And I can hear ’em

Words

Malgré quelques longueurs, I could live in hope recèle son lot de gemmes et de moments forts. On pense d’abord à la formidable entrée en matière de Words, tout de groove ankylosé et de blancheur flottante. On pense aussi à ces vaisseaux massifs que sont Lullaby ou le sublime Down. Sur le premier nommé, qui s’étire sur près de dix minutes, la guitare de Sparhawk s’emballe progressivement pour arriver à une forme de climax rageur, convoquant les fantômes brumeux du Faith de The Cure. Ce type d’emportement presque spasmodique se retrouve aussi dans la partie finale de Cut, qui révèle une facette plus abrasive de la musique du groupe. La lenteur grave qui recouvre ces chansons les fait balancer sur la longueur du disque entre élévation et dépression, résistance et renoncement. Sur Slide, le duo convoque la pâle lumière céleste qui irradiait les Trinity sessions des Cowboy Junkies, autre groupe escargot maître dans l’art d’étirer les silences entre les notes. Au fil de ces chansons, on entendra d’autres influences de Low, toutes prises dans la gangue torpide de cette musique : Neil Young, Slowdive, Joy Division ou Galaxie 500. Sur Sea, les harmonies vocales de Parker et Sparhawk évoquent une sorte de gospel blanchi à la chaux, chanté dans une église délabrée par une nuit de brouillard. Puis sur « Drag », l’angoisse sembler reprendre le dessus et pétrit d’inquiétude intranquille les notes cotonneuses jouées par le groupe. L’album se conclut de façon un brin décevante sur un Rope pour le coup poussif et une reprise atone du classique Sunshine, qui donne un bien pâle aperçu du don pour les reprises de Low.

Thinks that evil’s on her side / Gets rid of things that don’t matter / She used to let me cut her hair

Cut

J’avoue avoir suivi de façon assez décousue le groupe depuis ce premier LP que j’avais acquis pourtant peu de temps après sa sortie. J’ai tour à tour aimé puis désaimé ce disque, l’ai un temps oublié et j’ai longtemps vu passer seulement de loin en loin la production – constante et régulière – du groupe, depuis déjà un moment essentiellement centré autour du couple Parker/Sparhawk. J’ai repris contact avec Low via leur magnifique The invisible way en 2013 et je rattrape depuis mon retard, dans le désordre comme souvent, dans la discographie d’un groupe qui creuse avec talent un sillon qui vaut vraiment le détour.