La bête humaine

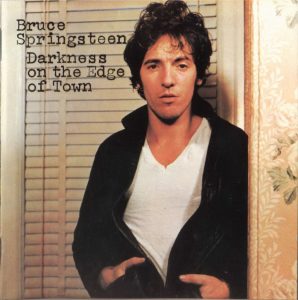

Bruce Springsteen Darkness on the edge of town (1978, Columbia)

La déferlante Born to run et son impact artistique et public aurait pu laisser croire qu’après des années de vache enragée, les astres s’alignaient enfin pour porter le petit gars du New Jersey vers les sommets. Rien n’allait pourtant se passer vraiment comme prévu. Englué dans un rude conflit juridique avec son manager Mike Appel, le Boss se retrouvait un an après Born to run coincé dans une impasse contractuelle l’empêchant de pouvoir battre le fer tant qu’il était chaud et de donner libre cours à sa furia créatrice de l’époque. Springsteen occupait bien son temps à offrir quelques unes de ses compositions à d’autres (dont le fameux Because the night à une certaine Patti Smith), le torrent débondé n’en était pas moins artificiellement endigué, et l’on ne peut qu’imaginer les montagnes de frustration qu’une telle situation ne devait pas manquer d’engendrer chez le fougueux Américain. La bataille trouva un terme en 1977 et Springsteen put enfin entrer en studio pour donner une suite à son précédent coup de maître.

Workin’ in the fields / Till you get your back burned / Workin’ ‘neath the wheel / Till you get your facts learned / Baby, I got my facts / Learned real good right now / You better get it straight, darling

Badlands

On imaginera volontiers que ces mois difficiles ont pu déteindre sur les couleurs générales du tableau, toujours est-il que, comme l’annonce son titre même, l’atmosphère est ici plus pesante et sombre que sur Born to run. L’optimisme se fait plus rare, les grandes espérances des protagonistes se sont cognées violemment au plafond du réel et ont cédé la place à des horizons bouchés. Musicalement, Springsteen en rabat également un brin et la démesure tempétueuse de Born to run se teinte un peu de mat. Le son se fait plus resserré, les guitares rougeoient comme des griffures et Springsteen apparaît plus ombrageux et désabusé qu’avant. L’énergie pourtant ne disparaît pas loin de là et on retrouve encore souvent cette formidable dynamique qui mettait en branle Born to run. Springsteen continue à vouloir remuer le monde mais celui-ci est devenu soudain plus pesant et Darkness on the edge of town donne à entendre ce fascinant combat. Cet album voit également Springsteen aiguiser son talent de songwriter et donner encore davantage de place aux perdants du rêve américain, aux gens de peu, aux ouvriers assommés par les cadences de l’usine (Factory) et qui cherchent l’évasion dans l’odeur des voitures (Racing in the street) ou dans les bras des femmes (Candy’s room).

She says baby if you wanna be wild / you got a lot to learn, close your eyes / Let them melt, let them fire, let them burn / Cause in the darkness there’ll be hidden worlds that shine / When I hold Candy close she makes these hidden worlds mine

Candy’s room

Au final, plus j’écoute Darkness… et plus son ombre portée tend à recouvrir la brillance de fête foraine de Born to run. L’album s’ouvre sur le génial Badlands, cri de rage emblématique de la tonalité bagarreuse du disque mais surtout de l’implacable mécanique springsteenienne, buffle ou locomotive qu’importe mais machine infernale mue par une irréductible force motrice. Cet élan vital innerve chaque chanson mais se transforme à chaque fois : optimiste sur The promised land, sensuel et haletant sur un Candy’s room en pleine montée de sève, rageur sur l’incendiaire Adam raised a Cain. Sur le fantastique Something in the night – sans doute mon morceau préféré de l’album – cet élan habite Springsteen au point d’en faire un Atlas qui semble vouloir soulever à la force de son chant-cri le poids de l’univers entier. Mais un tel effort épuise : ce sera donc le superbe Racing in the street narré les yeux dans le vide ou ce Factory grisâtre et résigné. Springsteen semble ici sans cesse se confronter au principe d’entropie : comment maintenir l’énergie quand le frottement du monde vous ralentit inéluctablement. Bête humaine obstinée, il alimente sans cesse sa machine avec ses rêves et ses espoirs. Le feu couve sans cesse sous la braise et tout peut très vite s’embraser de nouveau, comme sur ce Prove it all night à la fois rutilant et abîmé ou le magnifique Darkness on the edge of town qui clôt l’affaire entre désespoir et besoin d’y croire.

Some folks are born into a good life / Other folks get it anyway anyhow / I lost my money and I lost my wife / Them things don’t seem to matter much to me now / Tonight I’ll be on that hill ’cause I can’t stop / I’ll be on that hill with everything I got / Lives on the line where dreams are found and lost / I’ll be there on time and I’ll pay the cost / For wanting things that can only be found / In the darkness on the edge of town

Darkness on the edge of town

Les trois ans d’attente depuis Born to run n’auront donc pas été perdues, d’un point de vue créatif en tous cas, tant Darkness on the edge of town donne à voir toute la complexité de la geste springsteenienne. Remisant les néons de Born to run, Darkness… n’en brille pas moins d’une lumière différente et se jouerait plutôt entre chien et loup, quand la crudité du jour s’estompe sans s’effacer et qu’on attend la nuit pour en panser les plaies (par le sommeil ou l’insomnie).