Les jours heureux

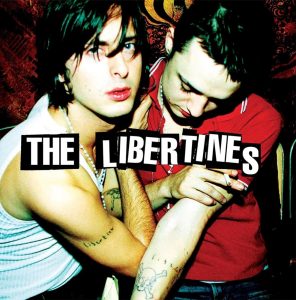

The Libertines Up the bracket (2002, Rough Trade)

Évoquer les Libertines suscite bien souvent (chez le fan de rock s’entend) des réactions féroces et passionnées. Tandis que les uns crient au génie et s’extasient devant chaque accord fatigué posé par Pete Doherty sur sa guitare, les autres hurlent à l’imposture, ne voyant dans les disques du groupe qu’œuvre de pillards sans vergogne et sans talent d’un héritage musical beaucoup trop grand pour eux. Étant complètement passé à côté du groupe à l’époque de son déboulé fracassant sur le devant de la scène, j’avoue me sentir assez loin de ces guerres picrocholines qui ne sont certainement plus de mon âge.

Ayant découvert le groupe deux ans plus tard, à l’époque de leur génial deuxième (et ultime) album, je me suis rangé sans hésiter du côté de leurs admirateurs. Loin de n’être qu’un avatar suiviste du retour du rock initié par les Strokes, White Stripes et autres groupes en The au début de ce siècle, les Libertines se situent selon moi dans une lignée de haut vol allant des Kinks aux La’s en passant par les Smiths ou les Clash. Sur ce disque bouillonnant, turbulent, plein de morgue et d’énergie brute, Doherty et Barat, les deux frères ennemis conduisant sur la jante cette drôle de mécanique, organisent un furieux hommage sans révérence aucune à leurs amours de gamins fous de musique. Avec l’innocence des grands cambrioleurs, ce duo impossible réalise un casse d’enfer, celui que ne surent pas réaliser les godelureaux de la brit-pop au mitan des années 1990 et que sût en revanche réaliser les prodigieux La’s (à une échelle encore supérieure toutefois) au début de cette même décennie.

Mêlant guitares incisives et sens mélodique acéré, urgence punk et évidence pop, les Libertines enfilent à toute berzingue 12 chansons tonitruantes et bordéliques, parfaitement portées par la production toute en doigté de l’ex-Clash Mick Jones. De la frénésie déjantée de Horror show à l’élégance bancale de Tell the king, de la démarche drôlement chaloupée de The boys in the band à la mélancolie glorieuse de The good old days (et cette sentence simple et émouvante “If you’ve lost your faith in love and music / Oh the end won’t be long” ) , le disque regorge de pépites à l’état brut que nombre de jeunes groupes d’aujourd’hui s’échinent sans doute à répéter dans leurs caves ou dans leurs chambres.

Au-delà de cette imagerie sex and drugs and rock’n’roll qui colle aux basques du groupe tant les frasques de Doherty (surtout) et Barat ont souvent éclipsé la musique, les Libertines figurent un groupe clé de ce siècle naissant, suscitant une kyrielle de vocations plus ou moins heureuses. Le groupe accouchera dans la douleur d’un second opus, et réalisera l’exploit de surpasser ses premiers jets. Alors que Doherty continue de capter la lumière et l’attention (pour des raisons souvent discutables) avec ses Babyshambles, Barat poursuit une route plus cahoteuse et anonyme avec ses Dirty Pretty Things.

1 réponse

[…] un premier album fracassant qui les propulsa tête de gondole d’un « retour du rock » battant alors […]