Down par Swell, sur l’album …Well ? (1992, Warner)

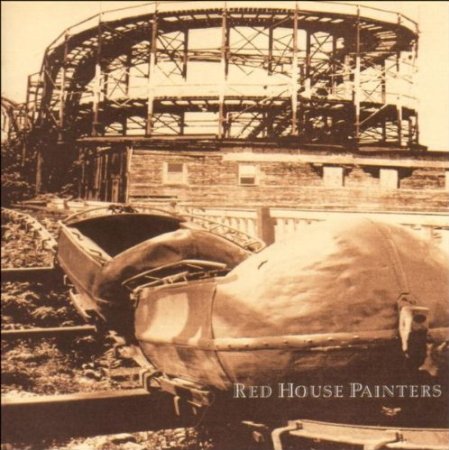

Au fil des années 1990, les Américains de Swell ont échafaudé une discographie aux teintes tour à tour fuligineuses et rougeoyantes, semblant se débattre dans une mélancolie aussi poisseuse que le smog recouvrant leur ville de San Francisco, d’où émergeait alors une génération de groupes et d’artistes majeurs de la scène indépendante US (des Red House Painters aux déjà cités Tarnation).

Le groupe atteindra son acmé créatif avec ses deux albums suivants, 41 (1994) et Too many days without thinking (1997) mais c’est sur son deuxième opus, …Well ?, qu’on retrouve cet inépuisable morceau dont les papillons noirs m’accompagnent depuis près de 30 ans. Curieusement, c’est une version alternative du morceau qui avait initialement attiré mon attention et il me fallut plusieurs années pour débusquer la source originale, à une époque sans Shazam ni Internet pour dénicher les aiguilles au fond des meules de foin. Cette version alternative, que je n’arrive d’ailleurs pas à retrouver, se jouait à un rythme un poil plus enlevé et avec, ce me semble, un autre membre que le regretté David Freel (disparu en 2022) derrière le micro. La version de l’album demeure, finalement, la version référence, diamant noir aux atours aussi flous que coupants dont je ne me suis jamais lassé.

La musique de Swell a souvent semblé évoluer dans une forme de mélasse existentielle, un mélange d’ennui et de déprime relevé d’un soupçon d’élégance nonchalante. Les chansons du groupe donnent ainsi souvent l’impression de faire du surplace, ressassant à l’envi des riffs charbonneux ou des motifs acoustiques, jouant de l’art de la répétition au point d’en paraître obsessives. Ce goût pour la redite donne ainsi à ces morceaux un aspect buté et un air malcommode, renforcé par le chant voilé et désabusé de David Freel. Il leur confère aussi leur caractère hypnotique et fascinant, tant on a parfois l’impression de voir quelqu’un se cogner aux parois de sa propre boîte crânienne.

Sur Down, un riff électrique acéré démarre le morceau et lui servira de fil rouge pour le faire proprement décoller au-dessus du sol et ce alors même que la voix de David Freel invite d’emblée à rester assis, parce qu’il n’y a rien d’autre à faire (Let’s just sit, we’ll waste some time). La chanson s’engage donc dans un vol en rase-mottes plutôt que dans un exercice de haute voltige et navigue alors à hauteur de pare-chocs, le nez dans les gaz d’échappement. Il y a néanmoins bien quelque chose de fascinant à voir le morceau lutter de tout son être contre la pesanteur qui appuie sur ses épaules. Sous ses airs fatigués, Down s’évertue ainsi à tracer un chemin rectiligne, guidée par ce riff implacable et propulsée par sa propre inertie. Et, alors que tout semble aussi lourd que le martèlement qui s’abat sur la batterie, le timbre et les mots de David Freel semblent chercher une impossible issue. Lord I feel like this monkey says I have to do the ugly days over chante-t-il, tandis que le morceau implose dans un vacarme électrique. Il faudrait mettre fin à la laideur des jours. On a wonderful night, on a beautiful street…, cela semble possible l’espace d’un instant. Et c’est bien ce que Down réussit, le temps d’une chanson.