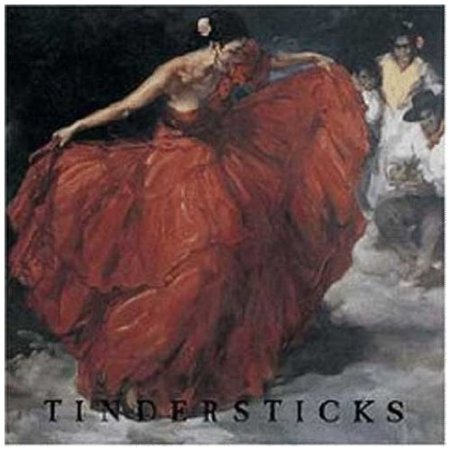

Jism par les Tindersticks, sur l’album S/T (1993, Bar/None)

En préparant la rédaction de ce billet (parce que, oui, je prépare un peu), je me suis rendu compte que je n’avais jamais vraiment creusé ce que pouvait bien raconter cette chanson. La puissance d’évocation d’un morceau l’a toujours emporté sur son sens littéral, si tant est qu’on puisse invoquer ici une littéralité. La dimension érotique de Jism ne m’avait pas complètement échappé, mais moins que si j’avais pris la peine de chercher la signification précise de son titre. Plus de trente ans après sa première écoute, j’ai donc découvert que Jism était un terme familier pour désigner le sperme ce qui, sur un album exsudant autant les fluides corporels que ce premier LP des Tindersticks, ne m’étonne au final qu’à moitié.

Il n’est cependant pas besoin – CQFD – de traduction pour saisir tout ce que Jism peut dégager de fièvre et de sueur, de compulsion et de vertige. Ces émotions peuvent se rapporter au sexe, évidemment, mais, dans mon esprit, Jism a toujours été une sarabande débridée, un débordement intime menant droit à une forme de perte de contrôle. Et s’il est question de sexe ici, on y verra des corps en collision, des ongles plantés dans la chair, des bouches mordant autant qu’elles n’embrassent (I need to taste her pain for encouragement), des draps souillés et du désir éperdu.

Musicalement, Jism représente à merveille ce qui rendait (et rend encore) les Tindersticks si uniques. Je n’avais alors jamais entendu quelque chose de semblable, moi qui ignorais tout de Scott Walker ou de Nick Cave. Jism est la chanson qui m’a fait aimer la valse, une de ceux qui m’ont fait adorer le mariage des cordes et de la pop, du rock et de l’orchestre. Jism paraissait aussi faire ployer toutes les préventions. J’ai ainsi vu un ami ne jurant que par le rock alternatif français faire allégeance à cet air de manège désenchanté et reconnaître – en d’autres termes – à quel point cette chanson pouvait en imposer. Il s’agit d’une valse donc, tournoiement incessant soulevé par l’entrelacement démoniaque de claviers faisant se rencontrer James Ensor et Procol Harum et de cordes en majesté, hypnotique et obsessives. Le chant de Stuart Staples se fait ici particulièrement nasillard, ce qui renforce encore l’aspect maladif qu’il émane parfois. Ce qui rendait aussi sa prononciation particulièrement inaccessible pour notre niveau d’anglais de l’époque. On n’oubliera pas la force de la rythmique, ces roulements de batterie incessants qui maintiennent avec une constance de charpentier l’assise du morceau, et auxquels Staples semble s’accrocher comme à un radeau de fortune. Jism fait passer ses six minutes tel un coup de vent, une montée de sève paroxystique judicieusement encadrée sur l’album par deux courts morceaux autrement plus sereins (Sweet, sweet man part 2 et The piano song).

Au fil des années, Jism est devenu un classique du répertoire du groupe, un climax espéré par les fans lors des concerts (et je n’ai toujours pas vu les Tindersticks en concert). Jism demeure un chef-d’œuvre intense, une chanson réellement vertigineuse, qui semble tourner sur elle-même pour retarder la chute et s’enivrer de son propre tournoiement. Bref, Jism est une immense chanson.

un immense merci pour ton excellent(issime) blog, que j’ai découvert il y a peu et sur lequel je passe un temps (déraisonnable) à revivre une jeunesse inrockuptible. Un grand BRAVO ! Je crois que nous partageons une discothèque et des goûts très similaires toutefois j’ai plaisir à y (re)découvrir des trésors enfouis… long life !

Merci à toi pour ces compliments. C’est toujours agréable de voir que vous êtes encore quelques-uns à apprécier ce partage de mes émois musicaux, récents ou plus anciens. Au plaisir et bonne fin d’année.